Les mémoires à bulles, si seulement elles avaient été plus rapides

Andrew Bobeck, un grand monsieur dans le domaine du stockage magnétique, présent dans la recherche sur les tores magnétiques, est l’incontestable créateur des mémoires à bulles dans les années 60. Un support d’enregistrement qui avait toutes les qualités, si ce n’est une lenteur désespérante, qui a fini par le condamner.

Dans les temps anciens de l’informatique, nos ordinateurs étaient équipés de mémoires dites à tores magnétiques, des anneaux minuscules, dans lequel se déplaçait un courant électrique générateur d’un champ magnétique, dont le sens témoignait de ce qu’il s’agissait d’un "1" ou d’un "0".

C’était l’un des gros problèmes de l’époque, car ces mémoires étaient lentes, difficiles à fabriquer et ne permettaient pas d’envisager des densités très élevées.

C’est dans ce contexte qu’Andrew Bobeck, ingénieur chez AT&T, qui avait travaillé sur divers projets, dont certains l’ont amené sur la piste des mémoires à bulles, a imaginé le nouveau concept.

Le plus important et le plus proche de ces projets a été celui des boucles magnétiques, des mémoires à tores dans lesquelles les tores avaient été remplacés par des segments de bandes magnétiques polarisés, destinés chacun à porter une valeur binaire, stockée dans un petit domaine, baptisé "bulle".

Et oh surprise, Bobeck a constaté qu’en appliquant un champ magnétique à ces zones, leur champ rétrécissait et se déplaçait le long d’un axe prédéterminé.

Phénomène qui s’est accentué lorsque Bobeck a utilisé des matériaux ferromagnétiques, appelés orthoferrites, des alliages généralement issus des terres rares (lantanides…). Le "grenat" étant le meilleur alliage orthoferrite qu’il ait pu trouver, dans lequel les bulles étaient faciles à créer et se déplaçaient facilement.

De fait, Andrew Bobeck avait inventé une nouvelle forme de mémoire, très supérieure aux mémoires à tores, mais qui empruntait le même processus de lecture/écriture que les boucles magnétiques, malheureusement très contraignant puisqu’il fallait déplacer le bit que l’on voulait lire jusqu’en bout de piste, avant de savoir s’il s’agissait d’un "1" ou d’un "0". L’écriture d’un bit étant tout aussi complexe.

Malgré cet inconvénient, l’équipe Bobeck d'AT&T, a pensé qu’il y avait des débouchés très intéressants pour cette invention, que le fonctionnement en une sorte de registre à décalage, ne gênerait pas.

Leur raisonnement était tout à fait justifié et Andrew Bobeck a fabriqué un support à bulle d’1 cm² porteur de 4 096 bits, ce qui était à peu près la densité d’une mémoire à tores.

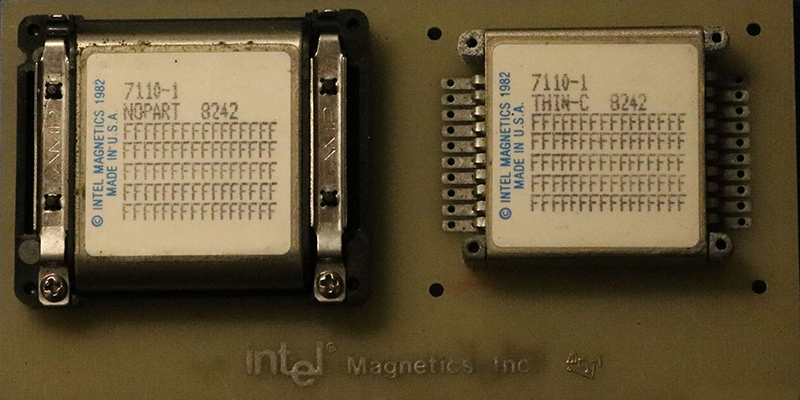

D’autres fabricants se sont placés dans le sillage d’AT&T, Texas Instruments, par exemple, qui a commercialisé en 1977 le premier équipement doté d’une mémoire à bulles et surtout Intel avec son circuit 7110 qui stockait 1 Mbits avec des bulles orthoferrites.

Un premier écosystème s’est ainsi constitué, jusqu’à ce que les disques durs à haute densité, viennent condamner définitivement le nouveau type de mémoire.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il y a encore des laboratoires qui travaillent sur ce concept, les mémoires à bulles n’ayant pas dit leur dernier mot dans certains environnements.

Elles n’auront cependant jamais le statut espéré à l’origine de mémoires à grandes capacités, peu coûteuses et rapides…