Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’invention du traitement de texte ne s’est pas faite uniquement chez un constructeur. Non, c’est aussi à une jeune femme, d’origine russe, Evelyn Berezin, qu’on la doit, un génie de l’informatique, qui n’avait qu’un seul défaut, selon ses propres dires, celui justement d’être une femme (selon ses employeurs).

Avant de déterminer qui a fait quoi dans le domaine du traitement de texte, il faut se souvenir d’une chose : que pendant des années cette fonction n’était disponible que sur des machines dédiées, qui ne savaient faire que cela, l’intégration en tant que fonction parmi d’autres, dans un logiciel de bureautique ne devant venir que beaucoup plus tard. Essentiellement sur les PC.

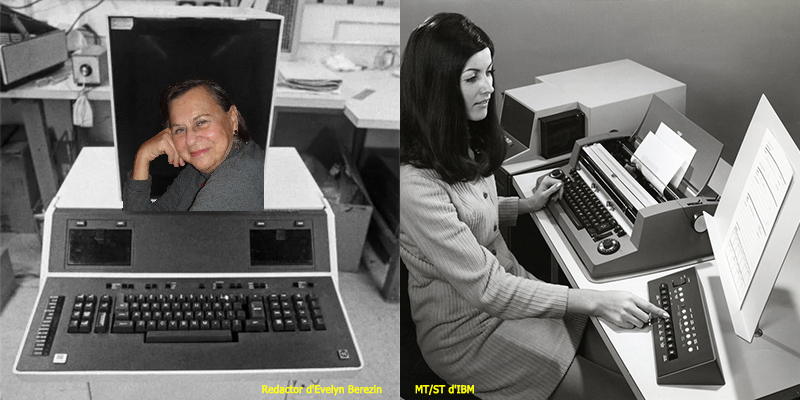

Pour ce qui est des machines dédiées, deux initiatives méritent d’être mises en avant, qui chacune peut revendiquer à juste la paternité de l’invention.

La première est due à IBM qui a proposé en 1964 un ensemble de ce type, quelque peu encombrant, pour ne pas dire monstrueux, le système MT/SC ("Magnetic Tape/Selectric Typewriter"), qui n’était rien d’autre qu’une machine à écrire à boule (grosse...), associée à un logiciel propriétaire et à une unité de cartouche magnétique, pour sauvegarder les textes mis en forme.

Le système était particulièrement encombrant et surtout de nature électromécanique et ce n’est que plus tard, qu’il sera doté de cartes électroniques.

Quant à la machine d’Evelyn Berezin, elle faisait à peu près la même chose que celle d’IBM, si ce n’est qu’elle a été la première à utiliser des composants électroniques discrets. Ce n’est cependant pas elle qui a inventé le terme "word processing". Ce n’est pas non plus Gutenberg, mais plutôt (mais on peut le contester) un certain Ulrich Steinhilper d’IBM qui, dès 1955, a fait la différence entre "data processing" et "word processing" et a même publié un graphe célèbre, dans lequel ces 2 termes sont apparus.

Mais ceci est anecdotique. Tout au plus réutilisable dans les dîners en ville…

L’important, pour l’instant, est que ces machines n’avaient rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd’hui. Le "Redactron" de Berezin était lui-aussi un monstre, d’un encombrement proche de celui d’un réfrigérateur et nécessitait les services de plusieurs «"bras musclés" pour le déplacer d’un service à l’autre.

Fonctionnellement les 2 engins se situaient à peu près au même niveau, à savoir pas très haut…

Il fallait taper les textes ligne par ligne, contrôler la typographie tout au long des frappes et une fois arrivé en bout de ligne, sauvegarder le texte sur le dispositif de stockage.

Evidemment avec de tels systèmes, on ne risquait pas de battre des records de vitesse.

Et pourtant, les chiffres sont éloquents.

Car de l’avis même d’Evelyn Berezin, son "Redactron" a contribué a changer la vie des 6 % de secrétaires qu’il y avait à l’époque aux Etats-Unis et dont une bonne partie ont perdu leur emploi, du fait de cette "mécanisation" et amélioration de la productivité.

On était certes très loin des logiciels dédiés d’aujourd’hui et la machine d’IBM avait la réputation de tomber en panne plus souvent qu’à son tour. Ce qui n’était pas le cas du "Redactron" qui, lui, était fabriqué avec de vrais composants électroniques et non plus en assemblant des éléments électromécaniques comme chez IBM.

C’est sans doute ce qui explique que le Redactron ait été vendu à 10 000 exemplaires en 7 ans, à 8 000 $ l’unité…à comparer aux quelques dizaines de dollars des logiciels modernes.

Mais ainsi va la vie et il fallait bien commencer par quelque chose.

Pour la petite histoire, Evelyn Berezin fera partie du panel des 100 femmes les plus importantes du magazine Business Week en 1976. Vous pouvez aussi retrouver son arfetact au "Computer History Museum" qui se trouve maintenant à Mountain View.

Elle nous a quittés en 2018, à 93 ans. Sans doute le seul bug de sa brillante carrière.